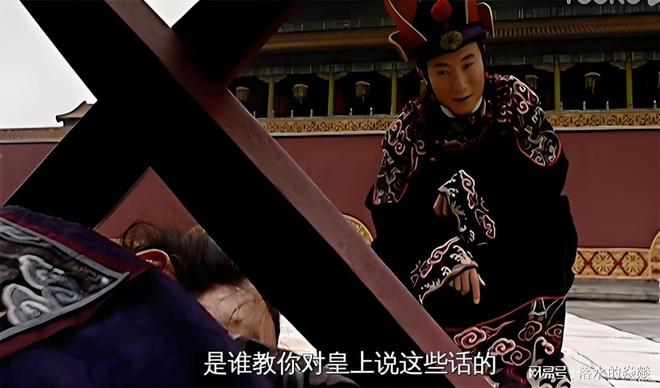

《大明王朝1566》的开篇,以东厂太监冯保质问钦天监周云逸为何一冬无雪拉开序幕。冯保的表情充满了傲慢,他轻易地下令行刑,看着眼前的官员被活活打死。

当天空终于降下大雪时,冯保在宫中禁止小太监私自报祥瑞,自己却前往嘉靖皇帝处报告这一好消息,企图借此获得封赏,或许还能进入司礼监任职。冯保给人的印象是狡诈自私,显然不是一个正人君子。

那么,作为司礼监掌印太监的老谋深算的吕芳,为什么会保护这样的人呢?

吕芳与冯保的关系探究

吕芳有许多干儿子,尽管身为宦官,他对这些后辈表现出极大的关爱,并为他们设计了明确的职业路径。其中,像杨金水这样的忠诚且有能力的被派往杭州,而黄锦虽然同样忠诚但政治手腕欠缺,则被安排专门侍奉嘉靖。每个人都在不同的岗位上发挥着作用。

作为司礼监的掌舵者,吕芳需要精心布局以确保自己的地位稳固。不同于文官体系,吕芳通过提供庇护换取下属的支持,在宫内建立起自己的影响力。

这些干儿子对吕芳来说就像是他的徒弟,作为他们的导师,他肩负着引导他们走向正确道路的责任,希望他们不要误入歧途。

在众多的干儿子中,冯保聪明伶俐但野心勃勃,不满足于现状,试图通过揣摩圣意来赢得重用。比如,打死周云逸就是基于他对嘉靖心思的推测,事实证明他是正确的,因此并未受到惩罚。

然而,尽管他能准确把握皇帝的心思,但缺乏经验和恰当的方法,这导致了他的错误决策。在吕芳看来,冯保还是一个需要更多历练的年轻人,但他有潜力,经过适当的指导可以成为有用之才。

吕芳跟随嘉靖多年,学会了如何运用权力平衡的艺术。宫中的太监势力复杂多变,吕芳可能希望通过保护冯保来维持不同势力之间的平衡,从而保持司礼监内部的稳定。

冯保的特点分析

大多数太监从小进宫,文化水平不高,聪明且有担当的人并不多见。冯保在这群人中显得格外突出,他机智过人,善于观察和理解他人意图,执行能力也很强。

从他能够洞察嘉靖的心思可以看出,他的直觉非常敏锐。后来,他在裕王府工作,照顾世子并与李妃建立良好关系,实际上是在押注未来的皇权。这种远见卓识可能也是吕芳所欣赏的。

尽管冯保的行为有时会损害他的名声,但他并非毫无原则。吕芳之所以愿意花费精力教导他,是因为他认为冯保仍有改进的空间,通过给予庇护和指导,可以使他转变成一位有价值的盟友。

吕芳的战略布局

在御前财政会议上,吕芳预见到了严党和自身即将面临的清算危机,因此开始筹备对策。司礼监内部也存在复杂的利益纠葛,陈洪觊觎着吕芳的位置,所以吕芳必须培养新一代的宦官来维持内部的平衡。

将冯保派遣到裕王府,既是向裕王示好,也是为了建立一条隐形的联系渠道,既为自己留下退路,又避免直接站队引发嘉靖的猜疑。

吕芳深知自己无法长期占据高位,需要提前物色可靠的接班人。鉴于冯保的野心与能力,吕芳通过施恩图报的方式将其收归己用。

作为前辈,吕芳将自己的经验传授给弟子,旨在帮助他们在仕途上少走弯路。

吕芳并非完人,他深刻认识到在官场生存需要在理想与现实之间找到平衡点。对于冯保的一些“小人”行为,如告密、谄媚等,吕芳认为这是底层宦官求生的本能,因而能够包容。

吕芳的行动,实际上是对宦官集团传统的一种延续:明代宦官权力往往通过师徒传承得以维系,吕芳致力于维护这一链条,以确保集团的利益得以延续。

吕芳遵循三思而后行的原则,提前做好准备:

思危:预见到严党倒台后清流势力上升可能导致宦官集团被清算的风险,通过庇护冯保(未来裕王的重要支持者)为自己预留后路。

思退:教导冯保“置之死地而后生”,实际上是传授自己退出政坛的方法。

例如,让冯保在裕王府门前长跪认错,看似处罚,实则帮助他洗白身份,获得裕王阵营的认可。

思变:冯保代表了宦官集团中的变革力量,吕芳通过控制他参与未来的权力重构。相比陈洪等目光短浅者的权力斗争,吕芳的策略更加深远。

结尾部分

吕芳对冯保的庇护不仅仅是简单的袒护,而是权力博弈、人性洞察以及历史规律综合作用的结果:

短期内,利用冯保的能力对抗陈洪,维持司礼监的稳定;

中期,则是通过冯保搭建与裕王集团的桥梁,为即将到来的权力转移做准备;

长远来看,则是投资冯保作为宦官集团未来的支柱,继续传承自身的政治遗产。

这种策略完美体现了吕芳的智慧——表面上保护一个“小人”,实际上是在下一盘跨越时代的权力棋局。

![《值得爱》全集百度云网盘资源下载[1080p高清版资源下载]在线观看地址缩略图 《值得爱》全集百度云网盘资源下载[1080p高清版资源下载]在线观看地址缩略图](https://www.678chat.com/wp-content/uploads/2025/04/20250403_67eddcceb165b-400x260.jpg)

![《值得爱》百度云网盘迅雷BT资源下载[BD720P-1080P中文阿里云盘]缩略图 《值得爱》百度云网盘迅雷BT资源下载[BD720P-1080P中文阿里云盘]缩略图](https://www.678chat.com/wp-content/uploads/2025/04/20250402_67ed410887b34-400x260.jpg)