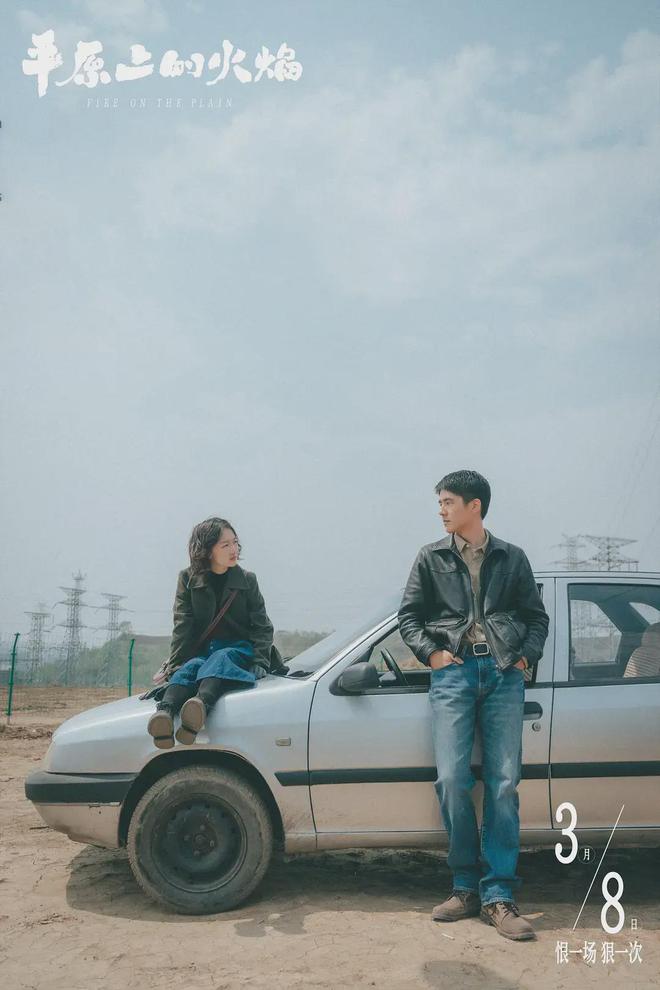

《平原上的火焰》虽然承载着众多期待,但自3月8日上映以来,其票房表现却不尽如人意,累计仅收获1882.8万元。这部作品经历了漫长的制作周期以及撤档、删减等波折后,最终未能达到影迷们的期望值,豆瓣评分仅为5.7分。

该影片改编自双雪涛的知名小说《平原上的摩西》,作为“东北文艺复兴三杰”之一,双雪涛及其代表的东北伤痕文学近年来备受瞩目。这类文学作品聚焦于上世纪八九十年代东北的社会变迁与民众的生活状态,尤其是国企改革带来的下岗潮对普通家庭的影响。有观众评价《平原上的火焰》是“东北特有的血色浪漫”,影片中的东北元素鲜明:凛冽的风雪、寂静的街道、昏黄温暖的灯光……

由于东北伤痕文学改编的影视作品具有独特的风格和显著的时代特征,因此往往拥有不错的观众基础。从电影《白日焰火》到网剧《平原上的摩西》,再到口碑收视双赢的电视剧《漫长的季节》,这些作品都证明了这一题材的魅力。《平原上的火焰》在影像呈现上同样出色,尤其是在氛围营造方面几乎无可挑剔,东北地域特色浓郁,特别是李斐在平安夜赴约放烟火的情节,成为了主角命运转折的关键点,悬疑、拉扯、紧张感十足。然而,《平原上的火焰》作为一部艺术片,确实可能让一些追求视觉效果的观众望而却步。对于普通观众而言,理解影片中复杂暧昧的主题并非易事。官方宣传时强调“年度狠片反杀刺激,罪火重燃不负所期”,试图以此吸引更多的悬疑犯罪类型片爱好者。

网剧《平原上的摩西》

个人认为,《平原上的火焰》的主要问题在于剧本创作和导演处理。将一部信息量庞大的悬疑小说改编成电影,本身就对编导提出了很高的要求。而这部电影101分钟的版本,并未充分展示案件的前因后果,推理过程显得单薄无力,导致部分观众觉得影片缺乏实质内容。导演张骥曾解释说,删除11分钟是为了让故事更加紧凑合理,以便更好地吸引观众。尽管我们不清楚被删减的具体内容,但影片中许多有助于揭示案件真相的背景信息和细节都被省略了,这对没有读过原著或看过网剧版的观众来说,难以理解人物间微妙的关系,也就无法深入体会那个时代背景下个体的命运沉浮。

在原著里,悬疑和犯罪元素不仅是推动情节发展的工具,更是反映时代变革中个体命运的重要载体。时代的变化如同洪流,裹挟着每一个人,有人顺势而起,有人则被淹没。每一个环节都是因果相连,既推动了剧情的发展,也为解开谜团增添了难度。悬疑片中巧妙设置的“烟雾弹”——即偶然性和误会,是推进侦探进程的动力,也是衡量电影是否引人入胜的标准。只有当线索清晰、逻辑严密地铺陈开来,观众才能真正理解人物的命运和影片的核心思想。

尽管电影保留了原著的基本框架,比如工厂停工、家属院拆迁等情节都有所涉及,但整体叙事结构存在断裂现象。例如,在原著中许多角色的行为都有着前期的铺垫,使得他们的行动看起来合情合理。但在电影中,许多重要的线索和人际关系都没有得到充分的展现,这无疑增加了观众的理解难度。

此外,将原名改为《平原上的火焰》,或许是为了突出李斐与庄树之间的情感线,表达出一场少年之爱的遗憾如何演变成命运的悲剧。然而,在原著中,庄树对李斐的感情始终保持着一种朦胧的状态,并没有发展成为爱情。而在电影里,两人之间情感的发展显得仓促且缺乏说服力,庄树从一个调皮捣蛋的孩子突然转变为李斐的守护者,这种转变过于突兀。另外,电影为了增强情感冲突,设计了孙天博企图强暴李斐的情节,这与原著相去甚远,也偏离了原著关注社会议题、探讨人性深度的初衷。

如果《平原上的火焰》想要真正“点燃”观众的心,就需要更深入地理解和忠实于原著,在此基础上寻求超越,而不是仅仅为了追求深刻而牺牲了叙事的逻辑性。

![《飞行家》百度云网盘迅雷BT资源下载链接高清[bd720P]缩略图 《飞行家》百度云网盘迅雷BT资源下载链接高清[bd720P]缩略图](https://www.678chat.com/wp-content/uploads/2025/10/20251031_69049dd45e70b-400x260.jpg)